TAIGA共有五段视频,每段大约有一个半小时的长度,第一段影片记录的是蒙古北部达尔哈特(Darkhad)人的生活日常(达尔哈特是与蒙古驯鹿民族查坦人杂居的另一个蒙古民族,资料源自wikipeida),比如萨满在午夜的降神舞,一场婚礼的祝唱仪式,把牦牛奶制成奶茶的完整工序……

原本一开始心里会催促这些悠长的记录可以快快结束,节奏飞快的现代生活对于「从前慢」的方式总是要用更长时间的适应,结果一部片子看下来,感觉身边也只剩下了不足以扰人的一点点车水马龙。

TAIGA共有五段视频,每段大约有一个半小时的长度,第一段影片记录的是蒙古北部达尔哈特(Darkhad)人的生活日常(达尔哈特是与蒙古驯鹿民族查坦人杂居的另一个蒙古民族,资料源自wikipeida),比如萨满在午夜的降神舞,一场婚礼的祝唱仪式,把牦牛奶制成奶茶的完整工序……

原本一开始心里会催促这些悠长的记录可以快快结束,节奏飞快的现代生活对于「从前慢」的方式总是要用更长时间的适应,结果一部片子看下来,感觉身边也只剩下了不足以扰人的一点点车水马龙。

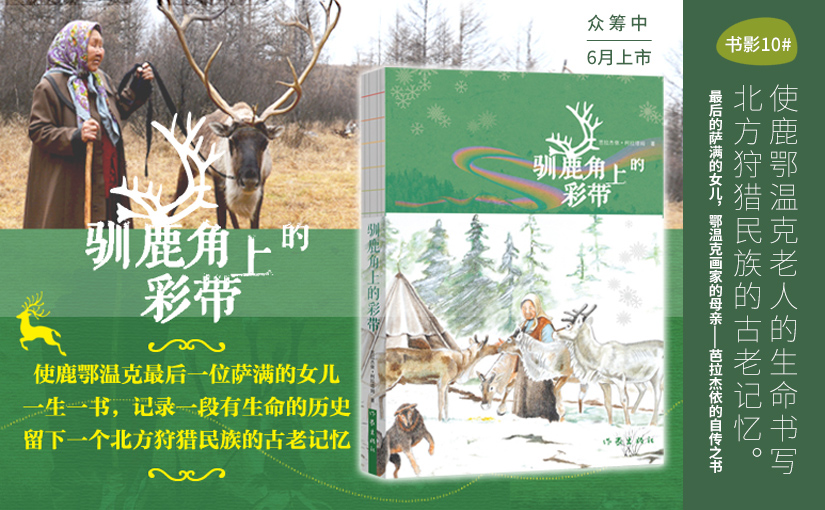

我们一直看到这些古老民族的记录,大部分都是外族人在记录着,有些观念我们揣度不了,有些想法我们也拿捏不准,所以当有被记录的对象走出来,告诉我们他们最真实的生活,这应该就是“记录和传承”这件事最好的面貌了。

有时候人为了亲眼目睹什么而整装出发,又或者在跋山涉水之时遇见从未预见过的惊喜,这两者也许是一趟旅行中最为难忘的事情。微信网友土鸟的旅途刚好都满足了这两个条件 —去往大兴安岭里,寻鹿与遇鹿。让一趟以为会留下一丁点遗憾的旅途,向不留遗憾又进了一步。

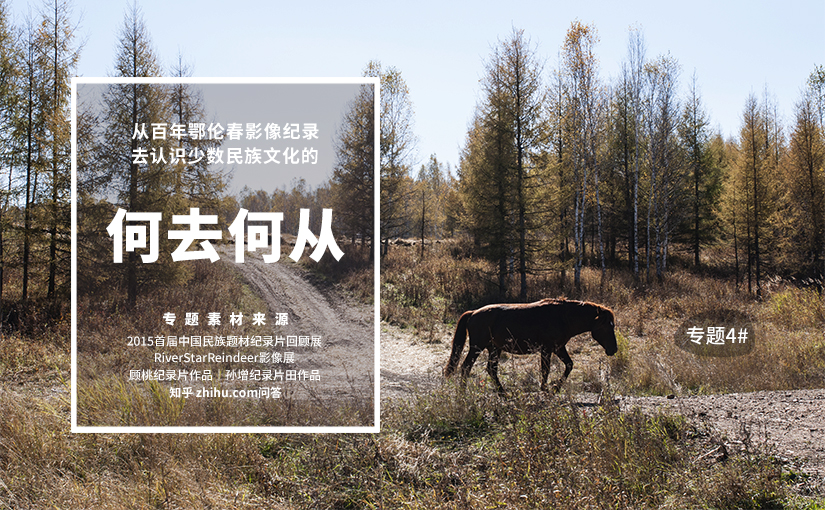

在这个网站里搜集的那么多摄影作品/视频作品里,对于大家所表达出来的“民族文化保护”的这件事中,总会看到有一些用苦良心, 一些多此一举,一些惋惜忧伤,一些顺其自然等等,这些调性糅合在一起,变成一种无以名状的状态,然后这件事,就变成了一个没有结局与答案的事。

收集了今年4月在中国民族博物馆举办了首届民族题材纪录片回顾展中,有一个名为鄂伦春百年影像展的单元。我找到了它的映展目录的大部分内容,并按照时间顺序做了这个专题。

当你可以全部看完这些影片之后,或许,对于“民族文化的何去何从”这件事,你心里就会有一个答案。

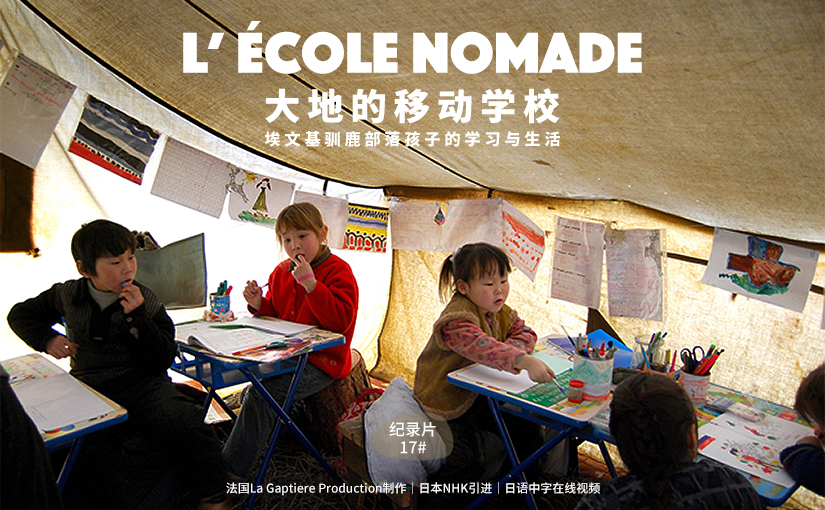

之前分享过北欧萨米族逐鹿少女的纪录片,里面记录北欧的驯鹿部落孩子的学习都是跟着几百年来的生活方式去设计,驯鹿迁徙的时候一家人跟着迁徙。学校开课的时间都选在非迁徙的短暂日子里。

我们国家的鄂温克民族则是下山定居,改变古老的生活方式。而他们的远房亲戚,俄罗斯的埃文基部落是如何的呢?他们有跟随一起移动的学校。看着很麻烦,却又让人觉得很幸运。

刚从一堆繁杂与忙碌的事务里脱身而出,11月份的壁纸来晚了。剩下50多天的2015年,希望自己能继续充实的度过,希望你也一样,特别是用了我做的壁纸后。

前段时间看到网易看客的这一期关于使鹿鄂温克的特辑,虽说在许多书籍、纪录片、杂志介绍上也看过不少。但是作为一份主流的图像故事的媒体,还算是比较用心与客观了,起码他们还会带着摄影师与编辑重新进入,而不是网上随便找两张图和几段文字构成的一篇不痛不痒的文章。

于是我把30多张图文全部分享在此,也用回最原始的贴图方式而非以往一直使用的“相册”格式,希望你能有个更流畅方便的阅读体验。

这次有布鲁塞尔年轻又帅气的摄影师Pascal Mannaerts记录了某个查坦驯鹿部落的许多大方又美好的笑脸。我想起前几天看库尔班江的《我从新疆来》一书,自序里他就有提到去黑山村拍摄的感受:“最简单的往往是最美好的。” 而这“简单”,一定是对于那些部落族群自身来说的。现代社会方便快捷,但人毕竟是过适合自己的生活。所以当看到这些部落族人过着“你觉得”落后,居无定所的生活却还能给出一个大笑容时,你就会知道真没有什么事情会把人难倒。