谢谢小活字,在这个处处看流量的时代,愿意陪我这样一个微不足道的小号,做一期可能没什么流量的内容。你们就是一束照亮我这里的光呀。

谢谢小活字,在这个处处看流量的时代,愿意陪我这样一个微不足道的小号,做一期可能没什么流量的内容。你们就是一束照亮我这里的光呀。

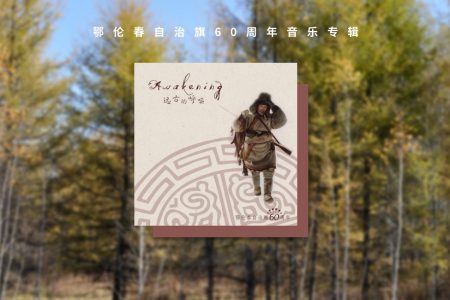

大概真的就是那句老话,念念不忘,必有回响。老天爷看我这两个月没来更新,想到我可能手上没货,便让这张专辑下了凡间。

所以这张专辑到底是什么原因诞生的呢?这个位于香港铜锣湾,主要业务是给电视广告制作音乐的Schtung Music,为什么会做一张,这样「偏僻」的北方民族音乐专辑?

《敖鲁古雅养鹿人》是旅游卫视的一档名为『行者』的电视节目,因为多了对顾桃导演的采访和描述,所以更能全面的了解到敖鲁古雅使鹿鄂温克的这个民族的各方面,比如他们的生活现状,他们的心理活动,还有他们对外界的态度。

其实我最感动的不是因此了解更多,而是因为看到顾桃导演延续着他父亲顾德清老先生对这个民族的记录工作,让我这个远在3000多公里之外的所谓一线城市的南方人,看到了自己从未见过的,对生命与自然宽宏谦虚,对现状与未来都勇敢善良的好几代鄂温克人民。

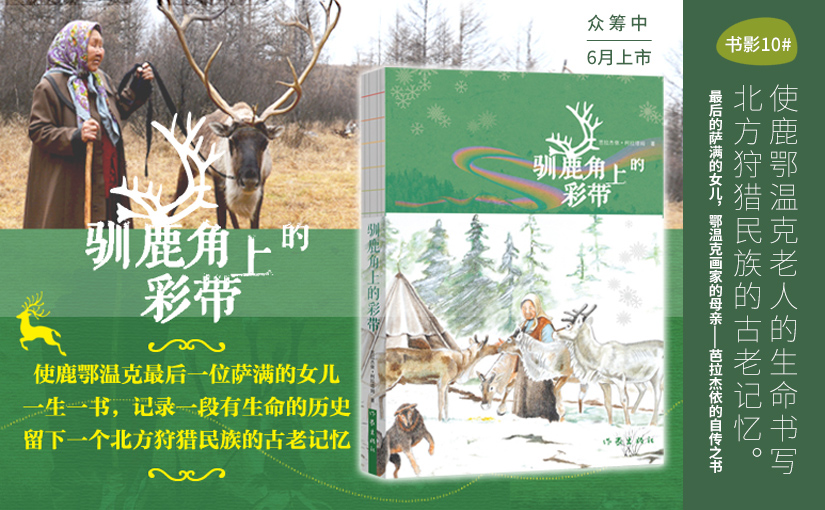

我们一直看到这些古老民族的记录,大部分都是外族人在记录着,有些观念我们揣度不了,有些想法我们也拿捏不准,所以当有被记录的对象走出来,告诉我们他们最真实的生活,这应该就是“记录和传承”这件事最好的面貌了。

有时候人为了亲眼目睹什么而整装出发,又或者在跋山涉水之时遇见从未预见过的惊喜,这两者也许是一趟旅行中最为难忘的事情。微信网友土鸟的旅途刚好都满足了这两个条件 —去往大兴安岭里,寻鹿与遇鹿。让一趟以为会留下一丁点遗憾的旅途,向不留遗憾又进了一步。

62岁的孟金福是中国鄂伦春族最后一位萨满,他和妻子丁桂琴常年居住在大兴安岭的深林中,过着几近原始的生活。靠天吃饭的他对天地万物、自然生灵保有最虔诚的敬畏。他会在树上刻出山神的模样,然后将打到的猎物分出一点献给山神,祈求一家平安无忧。在20世纪50年代,中国政府曾帮助鄂伦春族同胞走出森林,到定居点居住。然而自幼生活在山林中的孟金福最终带着妻子回到这里,靠打猎为生……

前段时间看到网易看客的这一期关于使鹿鄂温克的特辑,虽说在许多书籍、纪录片、杂志介绍上也看过不少。但是作为一份主流的图像故事的媒体,还算是比较用心与客观了,起码他们还会带着摄影师与编辑重新进入,而不是网上随便找两张图和几段文字构成的一篇不痛不痒的文章。

于是我把30多张图文全部分享在此,也用回最原始的贴图方式而非以往一直使用的“相册”格式,希望你能有个更流畅方便的阅读体验。

“大兴安岭”这个名字,在很多南方人心里可能要比珠峰还神秘和奇幻吧。记得去年内蒙旅途中接了个朋友的电话,我告诉对方我现在在大兴安岭,电话那头无比诧异,惊呼那不是小学语文书上才有的地方吗?真的可以去到的吗?地域上的遥远加上对兴安岭资讯的匮乏,会让我们在听到或真正去到这个地方时产生不可思议的感觉,于是,关于兴安岭的任何一个小故事,都会让人特别入神。