我曾单纯的希望再现一个没有现代气息的隐秘小站,却发现我们总是生活在当下,生活在一个巨大的转变之中,每一个我关注的角落里,过去与现在总是互相牵扯着,不适着,又顽强且独立地存在着。

我曾单纯的希望再现一个没有现代气息的隐秘小站,却发现我们总是生活在当下,生活在一个巨大的转变之中,每一个我关注的角落里,过去与现在总是互相牵扯着,不适着,又顽强且独立地存在着。

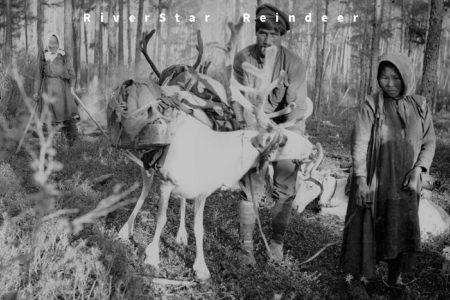

这是2016年9月份,在呼和浩特内蒙古大学博物馆里的展出的一个影像展,名为「河星守望驯鹿」,内容是1921-1932年间,内蒙古与西伯利亚的鄂温克和鄂伦春的历史照片。

又看到这些玻璃底片所呈现出来的图像了,这些像是藏在抽屉最里面的黑白照片,只要看上一眼就感觉它们有许多老故事想要诉说。

大兴安岭的鄂温克族是中国惟一的一个饲养驯鹿的部族。柳芭是为数不多走出山林的鄂温克人,考取了中央民族大学学习美术的她一直是家族的荣耀。有一天,柳芭回到了山林,此时的鄂温克人正处于从游牧走向定居的变迁之中,和家传的神鹿在一起,柳芭感到了一些安静,但在森林里,她已经显得与众不同……

摄影师SINIŠA GLOGOŠKI镜头下的这个雅库特Toplinae村庄之行,是他在雅库特市集上采购旅途物品时,受到一个驯鹿牧民家庭的盛情邀约,才有了这2000公里之外的意外旅程。

在偶尔带孩子不太累的深夜,架起电脑在床边整理随手收集的资料,手边书里的达沙和帕什卡的故事也在继续着,或者说是,与我相互陪伴着。

直到去年2月底,微信时隔三年后再次发出推送的时候,达沙的故事也看完了。我在几乎没有冬天的南方,做着身边没人觉得有意义的这件事,有时会稍微感觉到,也可能只是自我安慰到,那个离我远到我无法看见的森林营地中,篝火还在亮着。

多年后的今天,我才确认原来我们除了记录,然后把记录的所有展示,告诉人们,曾经还有这样的一群人,以一种我们想象不到的方式生活着之外,我们什么都做不了。但我看见总是跑上山的养鹿的人,比如柳霞,比如多妮娅,比如在喜欢在城市生活,但又经常回山里的雨果,那些难得的文化,都在这些人身上微微发亮。

Khoschimeg B说,她有时非常想念她的父母,一想他们的时候,她就恨不得坐上汽车,离开乌兰巴托,回到她的部落里。曾经那些摄影师们要告诉我们这是“另一个世界”的景象,但遥远的查坦驯鹿部落,就在这个纪录片里,就这么一下子,与我们连成了平面。

最近看Lens的第14期杂志《总想逃跑,却还在这里》,被另一位雅库特女摄影Ayar Kuo的冬季乡愁给迷住了。于是想起多年前关注的Evgenia Arbugaeva。想起第一次在徕卡中文杂志里看见Evgenia Arbugaeva拍的驯鹿民族,有一种我们日常手机拍照的随性捕捉,孩子与大人都笑得自然轻松,有些动人的瞬间和细节也是那些精准与完美的摄影大片里所不具备的……