去年四月,我在网站上分享过两套关于西伯利亚的民族录音专辑。

|

|

点击上图,可以查看录音专辑内容介绍。

作为一个从来没有涉足过人类学和音乐理论的人,这些专辑于我而言,永远是感性的好奇和想象,多于理性的分析和研究。

一个人的精力有限,所以我不会把他变成头等爱好去专研,但是我可以以一个感兴趣的角度去尝试解读他们。就算这些声音,一直让我觉得遥远与虚无。

“这类音乐其实很像人梦境里的声音,总觉得是听过即忘的旋律,却会在不经意间又哼了起来。”

我在编辑一边这篇文章时,一边听着这张恩加纳桑的声音记录,感觉还是我去年说过的那句话,像“梦境里的声音”。所以十分感谢下文作者的十分详尽的翻译与介绍,让我对这个“遥远虚无的梦境”有了更为具象的画面。

北极驯鹿猎手恩加纳桑人的魔性故事集

文章转自豆瓣

迷幻世界地图小站:https://site.douban.com/xiaowangluzhu/

原文:https://site.douban.com/xiaowangluzhu/widget/notes/9321039/note/542725271/

写在前面的话:2015年2月,音乐人类学学者穆谦老师在微博上分享了法国Buda Musique厂牌出版的西伯利亚音乐系列的六张专辑,包含了西伯利亚的六个民族的田野录音。其中第一张就是《恩加纳桑-西伯利亚北极萨满与叙事歌》( Nganasan-Shamanic and narrative songs of Siberian Arctic)。

恩加纳桑人是我此前从未接触过的西伯利亚民族,也是非常有意思的一个北极民族,和周围的其他民族不同,他们不是靠饲养驯鹿为生而是靠狩猎驯鹿为生,这从某种角度上使得他们比那些使鹿民族要更为传统。

专辑录制于1992年,这也是西伯利亚民族历史上非常重要的时期,从30年代开始斯大林设立的集体农场使得游牧和渔猎的西伯利亚各个民族强迫定居下来,传统生活方式的丧失使得传统文化随之衰落。这种趋势一直到80年代末的戈尔巴乔夫时代才有所缓解,西伯利亚各民族不用再被强制定居在定居点中进行集体劳作,许多人恢复了传统的游牧与渔猎方式,西伯利亚的传统文化随之开始复兴。

本张专辑共有15首歌,邀请了恩加纳桑人两个主要定居点的驯鹿猎手、渔夫、制作皮具的女裁缝以及萨满传承人来表演叙事歌和萨满仪式。这些田野录音的现场感非常强,即使对我们来说有些叙事歌的音乐性可能很弱,却是真实的他们民族自己的歌声。

迷幻世界地图小站的王东四和狍子经过两周的翻译,将本张专辑的文本部分根据英文全部翻译完成,在恩加纳桑人的叙事诗部分遇到了若干问题,有些只能凭我们的猜测和推理来做出我们认为相对合适的译法,有不当之处还请大家指出,本文旨在为大家了解恩加纳桑人及西伯利亚民族做出一些参考,下面请大家阅读正文。

左边的画来自恩加纳桑画家Motumjaku Turdagin,右边是出生于1939年的恩加纳桑萨满传承人Delsjumjaku Demnimeevič Kosterkin,他也是本张专辑第十二首歌,萨满熊仪式的主萨满之一,照片中他所穿的就是仪式现场的萨满服饰。

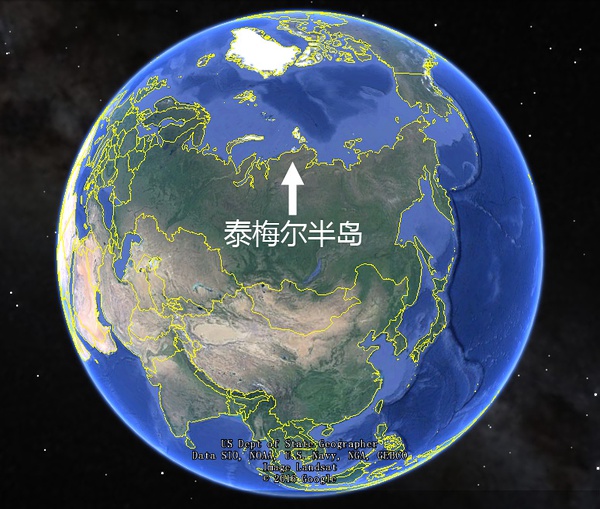

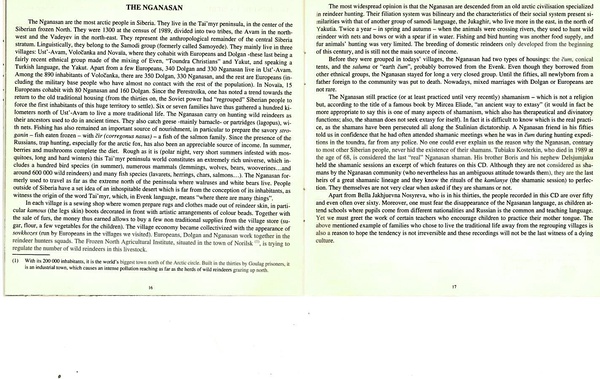

恩加纳桑人是西伯利亚诸民族中最靠近北极的一支,生活在位于北西伯利亚冻土中心的泰梅尔半岛。在1989年苏联的人口普查中显示,苏联境内有1300名恩加纳桑人(2010年俄罗斯的官方数据是862人,民间研究显示大概有1000人)。恩加纳桑人分成两个部落:阿瓦姆(Avam)部落生活在西北,Vadeyev部落生活在东北。

来自谷歌地球

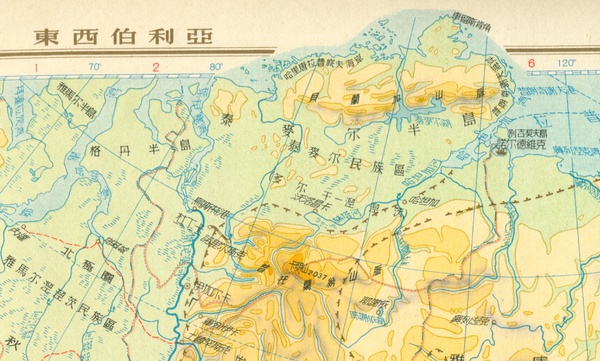

出自地图出版社《苏联地图集》

恩加纳桑人是西伯利亚中部地区最古老的民族之一,被誉为人类学上的活化石。他们的语言属于萨莫迪语族(旧称萨摩耶德语族)。

恩加纳桑人主要生活在Ust'-Avam, Voločanka 和Novaia这三个定居点,同欧洲人和多尔干人生活在一起。多尔干人是19世纪到20世纪由被称作“冻原基督徒”的埃文人和突厥语族的雅库特人融合而成,是一支说雅库特语的突厥语民族。除了少数欧洲人以外,有340名多尔干人和330名恩加纳桑人居住在Ust'-Avam。Voločanka的890名居民中则有350名多尔干人和330名恩加纳桑人,剩下的210人是欧洲人(包括那些在军事基地中几乎不与外界联系的人)。Novaia人口较少,有15名欧洲人、80名恩加纳桑人和60名多尔干人。

从三十年代开始,苏联政权将西伯利亚诸民族“重新组合”,通过建立集体农庄强迫这片辽阔的土地上的原住民定居下来。直到戈尔巴乔夫时代的经济改革运动后,西伯利亚诸民族才结束了强迫定居的限制,越来越多的恩加纳桑人开始向传统的生活方式回归。有六七户人家甚至选择搬离Ust'-Avam定居点,前往北方一百公里处更加原始的冻土荒原,回归他们祖辈的生活。

恩加纳桑人寻着他们祖辈的足迹,重新开始狩猎野生驯鹿。他们也开始用网捕猎大雁(大多是黑雁)和山鹑(一种雷鸟)。捕鱼也成了重要的食物来源,泰梅尔半岛特色的出产有savory stroganin(一种冻着吃的鱼)和čir (全称是corregonus nasus,一种大马哈鱼)。到了夏季,浆果和蘑菇是改善饮食结构的很好选择。俄罗斯人到来之后,恩加纳桑人学会了使用陷阱狩猎北极狐,这成了一项相当可观的经济来源。

Ust'-Avam村附近的冻原

伴随着极夜,蚊虫滋生的短夏和漫长艰苦的冬天,泰梅尔半岛构成了一个极其丰富的小世界,包括一百种在这儿渡夏的鸟类,旅鼠、狼、熊、狼獾和六十万野生驯鹿在内的各种哺乳动物,以及白鲑、鲱鱼、斑鲑和大马哈鱼在内的各种鱼类。

恩加纳桑人过去曾一直向北跋涉,到达海象与北极熊生活的泰梅尔半岛最北端。西伯利亚以外的人通常认为那里是一片荒漠,远离人类的孕育之地,但是作为“泰梅尔”这个词的词源,在埃文基语中它的意思是“丰饶之地”。

在每一座恩加纳桑人的定居点都有一家缝纫店,妇女们在那儿用驯鹿皮制作地毯和服饰,特别是用kamous(驯鹿腿部的皮)制成的靴子,还要在靴子前装饰上彩色的珠子。通过出售皮货,恩加纳桑人用挣来的钱在定居点的商店里买一些糖、面粉和给孩子吃的蔬菜这些本地不出产的吃食。

如今,欧洲人、多尔干人和恩加纳桑人组成了联合猎鹿队开始狩猎野生驯鹿。同时在泰梅尔半岛南部的诺里尔斯克市,冰冻北方农业研究所的学者们正在研究如何调节当地野生驯鹿的数量。(截止2010年,诺里尔斯克市拥有17万5千人,是北极圈内最大的一座城市。诺里尔斯克市30年代由古拉格劳改营的犯人建立,因坐落于全世界最大的镍矿床上而成为一座以采矿和冶金为主的工业城市。从1939年开始的采矿冶金带来的大量污染导致了野生驯鹿群的向北迁移。)

最普遍的观点是,恩加纳桑人起源于一个专门狩猎驯鹿的北极文明。恩加纳桑人的起源体系是双线性的,他们的社会系统和在泰梅尔半岛的东方很远处,生活雅库特共和国北部同属于萨摩德语族的民族Yukaghir人非常相近。

(王东四注:以下是恩加纳桑人起源小贴士,比较枯燥不感兴趣的友邻可以略过。据维基百科介绍,恩加纳桑人是萨摩耶德人从南方进入泰梅尔半岛后融入当地古西伯利亚人后形成的。当时有一组由萨摩耶德人和古西伯利亚人通婚后形成的族群生活在塔兹河和叶尼塞河之间,苏联民族志学者B. O. Dolgikh把他们称作为“萨摩耶德的渡鸦”;另一组同样由萨摩耶德人和古西伯利亚人通婚后形成的族群生活在皮亚西纳河沿岸,B. O. Dolgikh把他们称作“萨摩耶德的鹰”。随后,一批通古斯人迁移到了皮亚西诺湖和阿瓦姆河附近,在那里融入萨摩耶德文化圈,组成了一支叫做Tidiris的新族群。另一支生活在哈坦加盆地和阿纳巴尔河沿岸,叫做 Tavgs的通古斯族群也开始与萨摩耶德人接触,吸收了他们的语言后形成了独特的Tavg萨摩耶德方言。

人们从西伯利亚重要的古港口芒加塞亚出土的一本古籍中发现了恩加纳桑人向俄罗斯人纳贡的目录,上面记载了恩加纳桑人进献的皮货是紫貂皮,紫貂的活动范围在西伯利亚冻原的南部很多,因此人们推断恩加纳桑人的祖先生活的区域也要比现在往南很多。

到了十七世纪中叶,通古斯人的到来不断推动着萨摩耶德人向北迁徙,直到西伯利亚冻原最北端的泰梅尔半岛。在那里他们以阿瓦姆河为名,融合成为“阿瓦姆恩加纳桑”(Avam Nganasans)部落。因为当时Tavgs人在部落中占到了主要部分,因此Tavgs方言就成为了现代恩加纳桑语的基础。到了十九世纪末,一支叫做 Vanyadyrs的通古斯人迁徙到了泰梅尔半岛东部,他们被恩加纳桑人吸收,形成了“Vadeyev Nganasans”部落,这就是如今恩加纳桑人两大部落Avam和Vanyadyrs的来源。

在十九世纪时,一些居住在东面的突厥语民族多尔干人开始被恩加纳桑人吸收进来,这些人现在虽然只会说萨摩耶德语,但他们仍然保持着多尔干族源的认同感。)

每当春天和秋天,动物开始渡河迁徙的时候,恩加纳桑人的祖辈就开始用网和弓箭狩猎野生驯鹿,在水中的时候则使用矛狩猎。同时,捕鱼和捕鸟也是重要的食物来源,对其他毛皮动物的狩猎则非常有限。驯养驯鹿直到二十世纪才发展起来,但是直到现在都没有成为主要的收入来源。

在被强制定居前,恩加纳桑人有两种居住方式:čum和saluma。čum指的是圆锥形的帐篷,saluma也叫做 “earth čum”,很可能是在很久以前从埃文基人那儿学习而来。

直到五十年代,所有父亲是异族的新生儿都会被杀死。而现如今和多尔干人以及欧洲人通婚已经不再罕见。

恩加纳桑人直到最近仍在举行萨满仪式,虽然不再作为一种宗教信仰,但就像Mircea Eliade那本名著《An Ancient Way To Extasy》(《进入狂喜的古老方式》)的标题所说,他们仍然期望通过进入狂喜的状态来与自己的祖先进行接触。但实际上,进入狂喜的状态只是萨满教诸多形式的一种,萨满其实还有治疗和占卜的功能,而且萨满师其实也并不追寻狂喜本身。但是因为斯大林专政时代对萨满的长期迫害,人们现在已经很难确认哪些才是正宗的萨满仪式。

一位五十多岁的恩加纳桑朋友特别信任的跟我们说,当他们在冻原上进行狩猎远征,远离任何警察的时候,他经常会参加在čum帐篷中举行的萨满聚会。没有任何人跟我们解释过为什么恩加纳桑人和其他大多数西伯利亚民族相反,从不隐瞒萨满的存在。

Tubiaku Kosterkin被认为是最后一个“真正的”恩加纳桑萨满,他于1989年去世,享年68岁。我们录制了他弟弟Boris和侄子Delsjumjaku一部分萨满仪式的录音,将会在本张CD中展现。虽然连他们自己都不知道自己是不是萨满,周围的恩加纳桑人对他们是否是萨满也都持一种模棱两可的态度,但是他们仍然是这个伟大的萨满家族最后的传承人,他们掌握了kamlanye(萨满聚会)中所有的仪式细节。除了三十多岁的Bella Jakhjuevna,参与录制这张CD的人至少都五六十岁了。

A. Lintrop 1989拍摄的萨满大师Tubyaku Kosterkin

A. Lintrop 1989拍摄的萨满大师Tubyaku Kosterkin

萨满大师Tubyaku Kosterkin的弟弟Demnime Kosterkin(左)和他的儿子Dulsymyaku(右)在Ust'-Avam村附近进行萨满仪式,A. Lintrop 1977年拍摄。Demnime1980年就去世了,本张专辑没能收录他的录音。

Demnime的萨满头饰,A. Lintrop 1977年拍摄。

Demnime的萨满头饰,A. Lintrop 1977年拍摄。

此外,我们更加担心的是恩加纳桑语的消失,孩子们在学校里和不同民族的学生一起上学,因此在学校里说的和老师教的都是俄语。在这里,我们必须向那些鼓励孩子们练习母语的老师表示致敬。

之前提到的那些选择搬离定居点回归传统生活的家庭也是也是让我们期待的一个理由,趋势不可逆转,这些录音就不会成为一个垂死文化最后的见证。

Demnime将他的一个孙子带离了Ust'-Avam村,他希望能从小培养出一个萨满,可惜他不久就去世了。A. Lintrop 1977年拍摄。

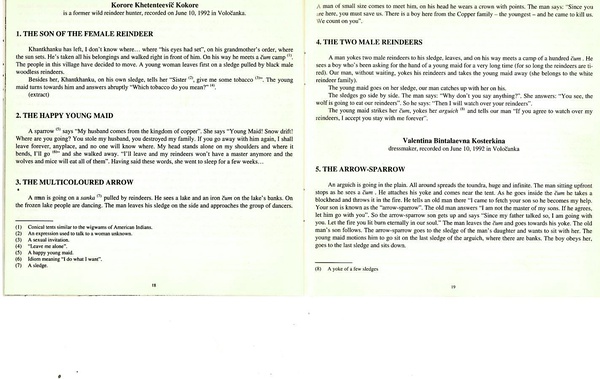

Korore Khetenteevič Kokore

Korore Khetenteevič Kokore曾经是一位驯鹿猎人,下面四首歌1992年6月10日录制于Voločanka村。

1、母驯鹿之子

Khantkhanku已经走了,我不知道……不知道“他的眼睛该看哪儿”,按他奶奶的说法,该在太阳落山的地方。他带着所有家当走在前面,路过一座帐篷营地,村里的人正打算搬家。第一个离开的是一位姑娘,坐在用一辆黑色林地驯鹿拉着的雪橇上。

除了她,Khantkhanku坐在他自己的雪橇上,对她说“姐们儿,给我点儿烟叶吧(一种性爱邀请的隐晦说法)。“少女转过头来,突然说“哪种烟叶?”(别烦我的意思)

(摘录)

2、麻雀(麻雀在恩加纳桑语中比喻为快乐的少女)

一只麻雀说:“我的丈夫来自铜之国度。”

她说:“少女!下着雪呢!你要去哪儿?你偷了我的汉子,你毁了我的家。如果你再和他走,我就永远离开,没人知道我去哪儿。我的头架在肩膀上,它在哪儿弯了,我就去哪儿。”(这句习语的意思是“我做我想做的”)

然后她就走了“我就要走了,我的驯鹿群不会再有头鹿,狼和鼠会把它们吃光。”说完这段话,她就一连睡了好几个星期。

3、五彩箭头

一个男的正坐在驯鹿拉着的雪橇上赶路。他看见一座湖,湖岸边有一座铁帐篷。人们正在冰冻的湖面上跳舞。

这男的下了雪橇走近这支舞队。一个戴着斑点头冠的小个子男人走了过来,

这人说“既然你来了,你就必须得救我们。我们这儿有个来自铜匠家庭的男孩,他是家里最小的,他要来杀我们。我们就指望你了。”

4、 两只公驯鹿

一个男的坐在一辆由两只公驯鹿拉着的雪橇上前进,在路上他遇见了一座有上百个帐篷的营地。

他看见一个男孩儿向一个姑娘求了很长时间的婚(那么长的时间连驯鹿都累了)。我们的男主等不下去了,就驾着驯鹿把姑娘带走了。(那个姑娘属于白驯鹿家族)

姑娘上了她的雪橇,我们的男主赶上了她。

当雪橇并排的时候,男主说:“你干嘛什么都不说?”她回答“你知道,狼要吃掉我们的驯鹿。”于是他说:“那我就让我来看护你的驯鹿吧。”

姑娘到了她的帐篷,卸下她的雪橇,然后对我们的男主说:“如果你答应看护我的驯鹿,我就同意和你一辈子在一起。”

Valentina Bintalaevna Kosterkina

Valentina Bintalaevna Kosterkina是一位女裁缝,下面三个故事1992年6月10日录制于Voločanka村。

5、麻雀之箭

一个男的驾驶着一支驯鹿雪橇队在平原上行进,目所能及之处只有辽阔无垠的冻土。他看见了一座帐篷,于是停了下来,拴好雪橇向帐篷走去。

他进了帐篷,掏出一个木头人偶扔进了火堆,然后对帐篷里的一位长者说:“我是来接你儿子当我的助手,因为你儿子是‘麻雀之箭’”。

长者说:“我不是我儿子的主人,如果他同意,就让他随你去吧。”

于是“麻雀之箭”站起来说“既然我父亲这么说了,我就跟你去。愿你点燃的火焰永远燃烧在你的灵魂中。”

这个男的出了帐篷朝雪橇走去,麻雀之箭在后面跟着他。麻雀之箭走到那个男的的女儿的雪橇前,想要和她一起坐。少女挥手示意让他坐到最后面的那个有斜坡的雪橇上,男孩儿同意了,走到最后的雪橇上坐了下来。

他们继续启程,在半路上遇到了另一支雪橇队,于是他们停了下来,支起帐篷。点起篝火之后,麻雀之箭唱起了歌来。

帐篷的女主人跟他说:“去别的地儿坐吧,那边也有空地。”

她给了他吃的,他吃东西的时候向女主人说“你铺床吧。”

女主人说:“我有俩兄弟,但是没人跟我说过我该跟别人上床。”

麻雀之箭觉得有点儿害臊,不住的拿脚蹭着地。这时候,他听见外面有人靠近了帐篷,一个有着死人一般惨白面容的男的走进了帐篷,坐下来跟女主人说“刚才我在帐篷外边听见你正大声聊天呢。”

女主人朝他一阵儿笑,然后说“瞧,就你旁边那个男的,就他还问我能不能跟他睡觉来着。”

新进来的那人跟麻雀之箭说:“你干嘛不把她扔火堆里?”

6、占卜之歌

一个男孩和一个女孩在谈论命运(很难翻译出他们说了什么)男孩说“你一定要做我的妻子。”少女转向一边,想着怎么能找个借口。

7、叙事歌

“我已经老了,到我死的时候,别把打猎用的套索扔了,找一下它们,应该就在那条河的后面。”

然后他又说“我们得轭好驯鹿,这事儿我来做。我有四只有着五彩鼻子的鹿。”

他费尽全力的走出家门,可以看见他的双眼已经凹陷了。

他轭好驯鹿,然后说:“我现在身子骨特别虚,感觉快驾驭不了我的驯鹿了,来,我在前 边,你跟在后面。”

他出发了,看着前方那条岸边长着杨树的河,一直汇入大海。

他向水边靠近,从雪橇里抽出一把双开刃的刀,一边向拍打水面一边说:“我的身后是我的灵魂,我过去做的所有事,我自己偿还。现在,你拿走他吧。”然后他放走了驯鹿,藏在一片灌木后面。

那个他等的人驾着一辆八只白驯鹿的雪橇出现了,那个人下了雪橇,也躲在灌木后面。

他说:“那个我想抓住的人已经走了”,然后起身坐上八只驯鹿的雪橇向远处驶去。

他驾着雪橇奔向海面。

雪橇翻了两次身。

第三次的时候他站了上去,挥着手,明白了另一个萨满要比他更强。

他说“你的母亲在下面,我的母亲在上面。万物都在地球上前行,这就是为什么你是最强壮的,我是最虚弱的。”

Numore Bojantevič Jaročki

Numore Bojantevič Jaročki曾经是一位猎手和渔夫,过去经常在泰梅尔湖畔漫步,下面的一首歌1992年6月11日录制于Voločanka村

8.孤儿

念白:

从前有七座山,在第七座山上有一座四面包铁的房子,每一面墙都一根杆子、七级台阶和七座铁门。

最结实的那扇门打开了,从里面走出来一位十岁的小姑娘。她长得很奇怪,右脸颊被老鼠吃掉了,后颈的头发也都被老鼠吃掉,穿着很重的金属衣服,他的名字叫“孤儿”。

她手里拿着一张网,网上挂着一口带六个把的锅。

她走下台阶,当走到第七级的时候,哭了起来。

唱:

她哭着说:“家里的老七去哪儿啦,妈妈给他留下了这口吃饭的锅。我没有力气再提着这口锅了,我们以前用它做饭,但是它现在已经空了,再没必要留着它了。现在我失去了七个兄弟,再没有人能打猎回来用上这口锅了。”

她从树上扯下了一根树枝,敲打着这口锅,然后提着这口锅向不冻之海的岸边走去。

她坐了下来,抬起头,双手举向天空,从这个角度可以看到她没有牙齿。

这种事真的能发生在我们的孩子身上吗?

她起身开始向一座高山攀登,从东边一直爬到了山顶。她望向山下的平原,平原上有一座色彩鲜亮的四人间帐篷,帐篷旁边坐着一位十岁的小姑娘。

孤儿向她打招呼,那个小姑娘拿着一把双开刃的刀,正在敲打一只驯鹿身上轭架的环扣。

她说:“这把刀是我弟弟的,现在它已经不好使了。我弟弟活着的时候,我的家人都不知道悲伤是什么样的。

我们的孩子们真的可能饿死吗?

当我弟弟活着的时候,没有灵魂能抗拒他,现在上帝带走了他,他死了。”

孤儿轻轻地走近她,给了她他的帽子,然后问她:“你是谁?你为什么死了?当他们叫你的时候,他们会叫你Takum之子。我弟弟去世时,他逐渐的腐烂,他们哭了一整个礼拜。”

孤儿说:“我的家人在七年前就都去世了,我之前也几乎要死了。老鼠吃掉了我的脸颊,这就是为什么我老提着这口有七个把手的锅,也许我能找到什么吃的东西。”

小姑娘说:“我老拿着我弟弟的刀也是想找到吃的东西。”

于是她们一起沿着河往前走,直到看见一个非常巨大的悬崖。悬崖顶上有一座用一只一岁的海豹皮缝制而成的帐篷,帐篷旁边又有一个小姑娘在哭。她的脸非常窄,瘦得像跟绳子,老鼠吃掉了她的又脸颊,在她旁边还是一个小姑娘在哭。

(节录)

Nina Demnimeevna Lorvinova

Nina Demnimeevna Lorvinova是一位女裁缝,是Delsjumjaku Kosterkin的姊妹,下面三首歌1992年12月6日录制于Ust’-Avam村。

9. 母亲之歌

喝完酒后,母亲给她的孩子唱歌:“我们的日子会怎样,我们要怎么活?万物会回到过去吗?我们明天要怎么活?如果我们的孩子要活的像我们过去那样,他们就要为自己作出决定。”

10.病婚

一个女的说,她年轻的时候被许配给了她不爱的人,没法和她相爱的人结婚。最后,她嫁给了那个她不爱的人。

11.萨满之歌

这是我父亲1978年在莫斯科的一场音乐会上唱过的萨满歌,当时我们也被叫去参加了音乐会,那是会上的第一首民歌,那时我住在萨拉托夫(伏尔加河下游的一座城市)

在歌中他唱到:“我最小的女儿,你去萨拉托夫是很好的。”他开始为我唱这首歌,这样我就不会在这片大陆上迷失,能够返回泰梅尔(泰梅尔是恩加纳桑人的家乡)。

Kamlanye

1992年12月5日录制于Ust’-Avam村

Delsjumjaku Demnimeevič Kosterkin负责khendir鼓及人声,出生于1939年。

Boris Djukhodovič Kosterkin负责khendir鼓及人声,出生于1922年,是最后一位伟大的恩加纳桑萨满Tubjaku Djukhodovič Kosterkin的兄弟,Delsjumjaku的叔叔。

Sandimjaku Cajkhoreevna Kosterkina是Boris Djukhodovič的妻子,负责人声。

Fania Jureevna Kosterkina是Delsjumjaku Demnimeevič的妻子。

Taicja Delsjumjakuevna Kosterkina是Delsjumjaku和Fania的女儿。

(最后两位成员在kamlanye中只参与了一小部分)

Khendir是种有一层鼓膜带支架的鼓。在内框里有让演奏者握住的十字型把手。横向的把手上有金属片加以固定。用来敲打鼓膜的鼓槌叫做khosi,上面包裹着毛皮。在仪式中由Delsjumjaku和Boris轮换演奏。

Kamlanye仪式由Delsjumjaku Kosterkin和他的助手举行,共分两个部分。只有第二个部分录制在了我们的CD中。在第一部分的仪式开始前,参与者喝了些伏特加,Sandimjaku在锡罐中生起火。

Delsjumjaku是这么说的:

“Kamlanye从没有具体词句的吟唱中开始,萨满和他的助手召唤灵魂、地球上对我们有恩的动物、水和天空。

当它们相遇,萨满开始唱歌。现在是十二月的夜晚,人们能听到 Nichka的脚步声(Nichka是熊的名字),现在真的很黑。为了一切顺利,为了太阳张开它的双眼,每个人都有的双眼。

在十二月的三天中,随着Nichka的脚步,我们用kamlanye 来抵御疾病,同时也为了年轻人不再自杀。当我用力插入这把刀,我就能把自杀转移。”

在kamlanye仪式的最后,Delsjumjaku站起来,象征性的把刀插进自己的肚子。

恩加纳桑年轻人有着严重的自杀问题,Delsjumjaku在用自己的方式面对它。所以可以看到人们和萨满教的关系仍然是很模糊的。

人们很难想象他能这么轻易的说出这么痛苦和私人的问题,即使他更认为自己是一位“艺术家”,并且向我们保证村里再没有人请他做萨满了。

12.萨满熊的仪式

kamlanye的第二部分收录在了我们的CD中,和第一部分一样,所有人都站了起来。

Fania Kosterkina在地上展开一张熊皮,同时Delsjumjaku用鼓槌敲鼓,接着把鼓槌抛起来再看它落下的方式。

其他的声音来自主萨满师的衣服,上面装饰着金属片、代表着骨骼的盘子、铃铛、铜吊坠和挂在铜盘上的铁制驯鹿挂饰。

人们也能听到鼓里面金属片的声音,以及Sandimjaku Kosterkina或Boris Kosterkin用棍子敲打鼓架的声音。

Delsjumjaku Kosterkin谈到kamlanye第二部分:

“他们站起来后,开始开出一条能够在暖和的日子到来时离开的路。

目前,熊还在冬眠。他的毛皮是萨满的朋友,是萨满的灵魂。他能帮忙完成这条路。

鼓槌是萨满的舌头,因此鼓槌落下的地方是好的,即使几乎没有人也是好的。

萨满在kamlanye仪式期间说的一切都来自他的后颈。我的后颈上有个洞,从那里我听到一切,然后我再传输给别人。”

Bella Jakhjuevna Nosyreva

Bella Jakhjuevna Nosyreva是sovkhoze裁缝店的女裁缝,下面三首歌1992年6月11日录制于Voločanka村。

Bella是本张CD中最年轻的女歌手,她先是回忆起了自己的母亲,然后告诉外国旅客直升机来了,为他们唱了离别的歌。

13.歌

“听我说,你在哪儿?我在远方。”

14.关于我母亲的歌

一首关于我去世的母亲的歌。歌唱我的母亲“我的女儿你在哪儿,我亲爱的孩子你在哪儿?那你呢,妈妈?”

15.离别的歌

“你们要走了,我再也见不到你们了,我再也见不到我的孩子们了,回到你们生活的地方,你们会忘记我,走吧,走吧,我会留在这儿。”

水彩画来自恩加纳桑画家Motumjaku Turdagin

感谢所有让这些录音成为可能的人,特别是负责任的Ceres西伯利亚研究员(俄罗斯和前苏联中心研究员)Anne-Victoire Charrin,圣彼得堡北方农村经济研究所的研究员Tatjana Kanaeva和Konstantin Klokov,以及所有ust’-Avam和Voločanka村的歌手们。

Henri Lecomte负责录音、照片和文本

Dominique Bach负责英文翻译

恩加纳桑小雕像从Rejngoldovič Krosevskif处搜集而来

照片

1.Numore Boiantevič jarocki和他的家人

2.一个“灵魂”的小雕像

3.Nina Demnimeevič Lorvinova

4.Ust’-Avam村十二月的下午

封面:Delsjumjaku Demnimeevič Kosterkin

最后的最后,汁源啊哦

cxbvHeeiKv5BE三六零云盘b73d

如果需要这套田野录音的其余专辑内容,请在下方留言/ 微博私信给 @致驯鹿 /或发送邮件至 admin@toreindeer.com给我,我分享下载链接给你们。

其余8张西伯利亚系列专辑

以上文章,已通过作者王东四的分享许可。如需转载文章,请与作者联系。

请大家支持原创,谢谢合作。

新浪微博|@王东四

豆瓣账号|怯吃怯玩王东四

豆瓣小站|迷幻世界地图小站

狍子资料暂缺。请见谅。