一开始只是一心想着收集和分享跟驯鹿部落有关的资讯,但是看得越来越多之后才发现其实不能把他们脱离环境单独抽出来叙说,全世界所有的驯鹿部落之所以能够让我们觉得如此的传奇与神秘,除了他们的所处的环境所造就的之外,就是我们对于自然界的无知与渺小。

一开始只是一心想着收集和分享跟驯鹿部落有关的资讯,但是看得越来越多之后才发现其实不能把他们脱离环境单独抽出来叙说,全世界所有的驯鹿部落之所以能够让我们觉得如此的传奇与神秘,除了他们的所处的环境所造就的之外,就是我们对于自然界的无知与渺小。

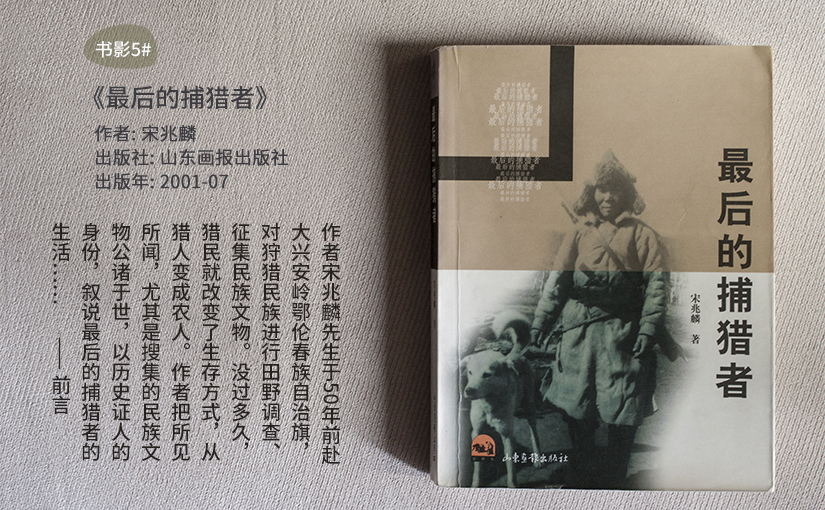

《最后的捕猎者》出版于2001年,距今已是14年,而书里内容记录的时间是60年代,比《猎民生活日记》的时间还要早上20年,里面以人类学田野考察的方式记录,引述了不少的史书记载,并配以大量珍贵的图片来全面展现鄂伦春狩猎民族的衣食住行、宗教风俗以及人文艺术。

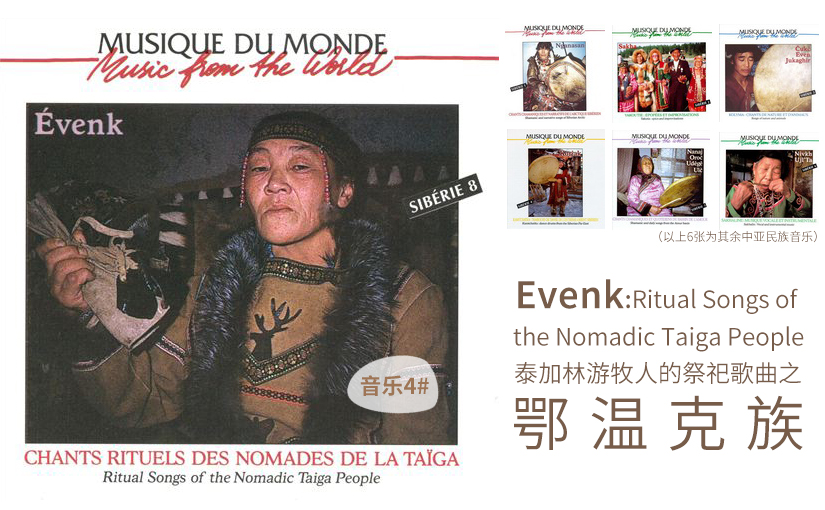

其实我对这类涉及了人类学的音乐根本不懂,但会尝试带着一颗好奇心去听听看。于是在反复听了好几遍那张《Evenk》之后,发现这类音乐其实很像人梦境里的声音,总觉得是听过即忘的旋律,却会在不经意间又哼了起来。

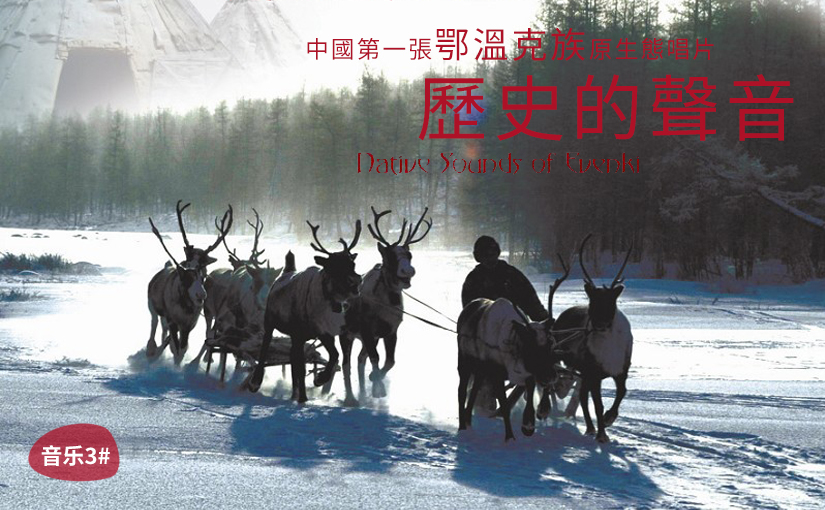

之前不少朋友都跟我推荐过这张《历史的声音》,于是趁着这段休整时间去好好听一听。

音乐的编曲很现代,但是语言却是古老而又神秘,在我对音乐的认识中,要平衡好现代与传统这两样元素,使音乐变得非常好听是十分不易的。超微处理不当就会变得不伦不类。而此专辑每一首都悦耳动听,也因此能够看出制作团队专业的音乐素养与制作上的精益求精。

《梦中故乡》的专题,是团队成员听了柳芭的故事后深受感动,决定前往探寻记录。薄薄的杂志记录了他们一路上的见闻:看不尽的美景,正在吞没美景的旅游剥削和商业的无尽开发,以及一个没有主人的故乡。今日重读一遍,回想起的竟是去年无意到访,游游荡荡在静悄悄的敖乡北欧风格房子之中,那些说不出的困惑及格格不入。

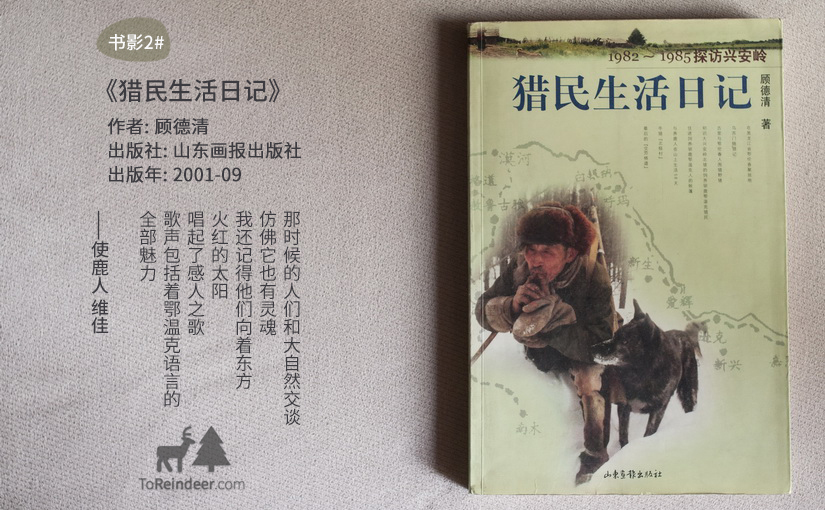

在孔夫子旧书网买到这本老书时,一看到日记的记录年份,便读了起来。那时候的人写作用词在现在看来文绉但朴素,稍微凌乱的日记语言却是记录了最真实的所见所闻。但最好看的是图片,少了如今摄影技术的高度精准,却多了一份对人文历史的爱惜与珍藏。

惊喜于影片一开头就看到了雨果,想起在之前看到的都是一个对自己的民族还是有点懵懵懂懂的少年,也很高兴看到维加依旧醉醺醺的模样,不见得过得特别好,但起码没有更糟糕。

《鹿殇》讲述了一个很无奈的故事。

特别是镜头最后一幕,手起棍落猛击受伤驯鹿的头部,看第二次的时候都不忍再看。驯鹿一点点的“受伤”就要遭到贬值与淘汰,过于残酷,却又符合生存法则。其实从未觉得“物竞天择”有什么不合理的地方,但是当看到里面的人类所为却让这个过程显得更加的哀伤。