还记得当初做致驯鹿的网站,就是被鄂温克人与大兴安岭之间的关系所触动,那些听过的看过的,一个个如《鄂温克的驼鹿》这样的故事,对于城里长大的我,对整个世界还有许多经验匮乏的我来说,就是一个个,不是童话,又胜似童话的故事。

还记得当初做致驯鹿的网站,就是被鄂温克人与大兴安岭之间的关系所触动,那些听过的看过的,一个个如《鄂温克的驼鹿》这样的故事,对于城里长大的我,对整个世界还有许多经验匮乏的我来说,就是一个个,不是童话,又胜似童话的故事。

在每日零零碎碎的时间里修改规整这个网站的时候,发现@渡边寒鸦 同学在更久之前的2013年就已经把这部片子上传到youtube上,我想,毕竟youtube也不是非常容易可以上去的网站,那么我就在没有经过顾桃导演的同意之下,先分享到这里。

《敖鲁古雅养鹿人》是旅游卫视的一档名为『行者』的电视节目,因为多了对顾桃导演的采访和描述,所以更能全面的了解到敖鲁古雅使鹿鄂温克的这个民族的各方面,比如他们的生活现状,他们的心理活动,还有他们对外界的态度。

其实我最感动的不是因此了解更多,而是因为看到顾桃导演延续着他父亲顾德清老先生对这个民族的记录工作,让我这个远在3000多公里之外的所谓一线城市的南方人,看到了自己从未见过的,对生命与自然宽宏谦虚,对现状与未来都勇敢善良的好几代鄂温克人民。

不知道是不是信息接收得太多了,手机无时无刻的推送提醒让人的关注力都变得麻木,当我在广州,气氛和气温都如夏日般狂热的圣诞节日里,在电视机前看了很久很久的萨米人与驯鹿行走背影时,我想起很多过去,看到视线远方雪雾中的未来,以及当下,我不曾听过的,从古至今或许从没改变过的脚步、鹿铃、火堆,风雪,及稀疏人族里,从容舒服的低声细语。

在这个网站里搜集的那么多摄影作品/视频作品里,对于大家所表达出来的“民族文化保护”的这件事中,总会看到有一些用苦良心, 一些多此一举,一些惋惜忧伤,一些顺其自然等等,这些调性糅合在一起,变成一种无以名状的状态,然后这件事,就变成了一个没有结局与答案的事。

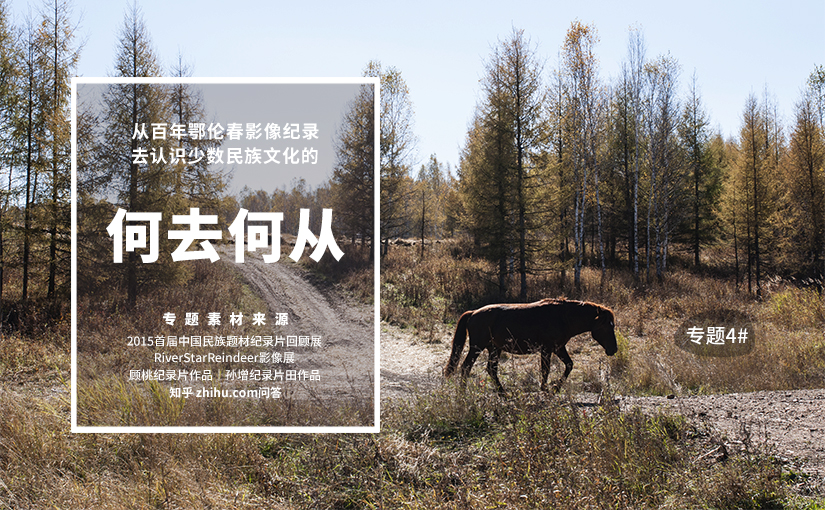

收集了今年4月在中国民族博物馆举办了首届民族题材纪录片回顾展中,有一个名为鄂伦春百年影像展的单元。我找到了它的映展目录的大部分内容,并按照时间顺序做了这个专题。

当你可以全部看完这些影片之后,或许,对于“民族文化的何去何从”这件事,你心里就会有一个答案。

《秘境中的兴安岭》里,黑白片短部分是1963年由北京科学教育电影制片厂承制了少数民族纪录片《鄂伦春族》,它以质朴的影像真实纪录了在山林中游猎的鄂伦春族。半个世纪过去的今天,央视纪录片频道再次走访今天的鄂伦春族,看看现今在兴安岭秘境里族人们的生产生活方式发生了怎样的变化。

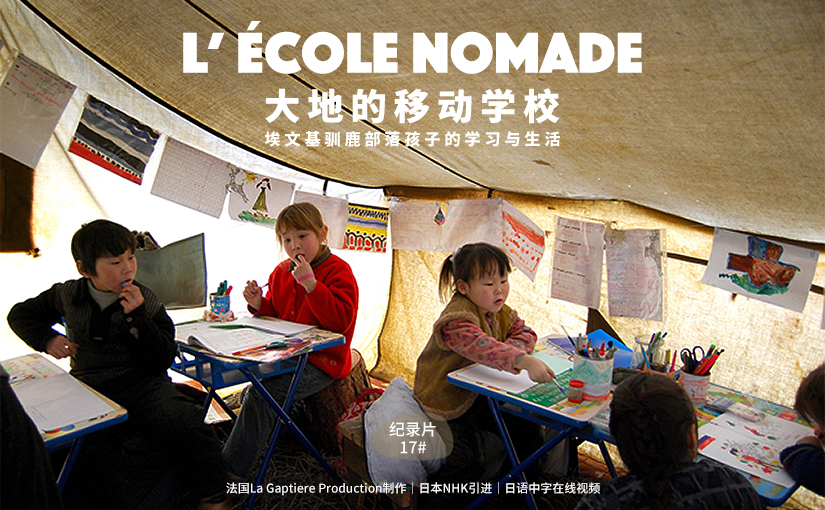

之前分享过北欧萨米族逐鹿少女的纪录片,里面记录北欧的驯鹿部落孩子的学习都是跟着几百年来的生活方式去设计,驯鹿迁徙的时候一家人跟着迁徙。学校开课的时间都选在非迁徙的短暂日子里。

我们国家的鄂温克民族则是下山定居,改变古老的生活方式。而他们的远房亲戚,俄罗斯的埃文基部落是如何的呢?他们有跟随一起移动的学校。看着很麻烦,却又让人觉得很幸运。

62岁的孟金福是中国鄂伦春族最后一位萨满,他和妻子丁桂琴常年居住在大兴安岭的深林中,过着几近原始的生活。靠天吃饭的他对天地万物、自然生灵保有最虔诚的敬畏。他会在树上刻出山神的模样,然后将打到的猎物分出一点献给山神,祈求一家平安无忧。在20世纪50年代,中国政府曾帮助鄂伦春族同胞走出森林,到定居点居住。然而自幼生活在山林中的孟金福最终带着妻子回到这里,靠打猎为生……