一开始只是一心想着收集和分享跟驯鹿部落有关的资讯,但是看得越来越多之后才发现其实不能把他们脱离环境单独抽出来叙说,全世界所有的驯鹿部落之所以能够让我们觉得如此的传奇与神秘,除了他们的所处的环境所造就的之外,就是我们对于自然界的无知与渺小。

一开始只是一心想着收集和分享跟驯鹿部落有关的资讯,但是看得越来越多之后才发现其实不能把他们脱离环境单独抽出来叙说,全世界所有的驯鹿部落之所以能够让我们觉得如此的传奇与神秘,除了他们的所处的环境所造就的之外,就是我们对于自然界的无知与渺小。

这是2011年英国BBC电视台制作的七集南北极生态纪录片。

其实一直很困惑北极这么冷,为什么还会有人居住?这个问题在这部纪录片里也有提到,但是好像没有给出答案。我暂且认为这是习惯问题吧,就像广州夏天能够热到三十八九度,而且会持续将近一个月,那为什么我们还在这里活了二三十年一样……

Elle和Inga,一对来自挪威的表姊妹,她们和其他同龄人不同,她们是驯鹿牧民,是欧洲最后的原住民——萨米族。所以她们帮着家里的驯鹿游度海峡或在独自在冰原上钓鱼就跟上网和玩手机一样平常。这部迷人的影片跟随着这两个女孩和她的家人每年跟随着驯鹿群在北极苔原地区的迁徙。这是一个了解萨米人生活的独特视角,从而可以了解他们如何与他们的驯鹿生存在这个寒冷又美丽的世界里。

惊喜于影片一开头就看到了雨果,想起在之前看到的都是一个对自己的民族还是有点懵懵懂懂的少年,也很高兴看到维加依旧醉醺醺的模样,不见得过得特别好,但起码没有更糟糕。

《鹿殇》讲述了一个很无奈的故事。

特别是镜头最后一幕,手起棍落猛击受伤驯鹿的头部,看第二次的时候都不忍再看。驯鹿一点点的“受伤”就要遭到贬值与淘汰,过于残酷,却又符合生存法则。其实从未觉得“物竞天择”有什么不合理的地方,但是当看到里面的人类所为却让这个过程显得更加的哀伤。

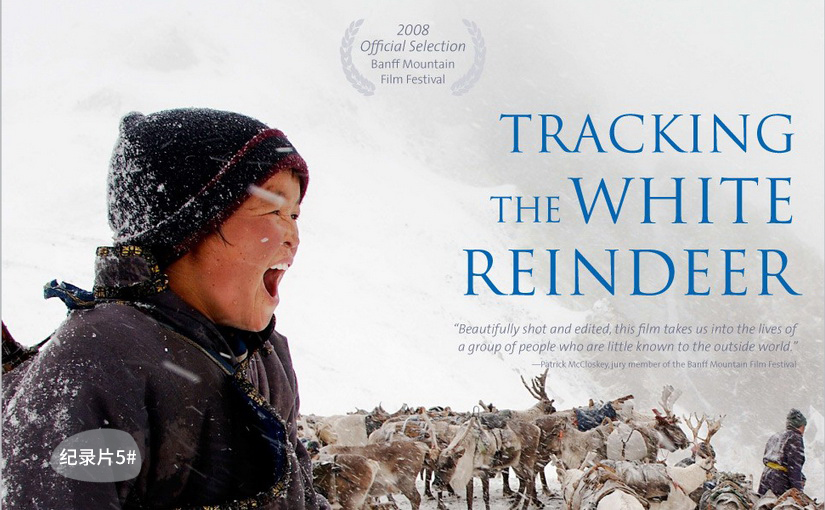

Hamid Sardar-Afkhami的几部纪录片都不是在视频网上随便一搜就能看到的片子,连预告片也很难寻见踪影,也似乎因为如此这些古老部落的真是存在便显得更加让人感觉珍贵。

影片简介:

内蒙的东北部,敖鲁古雅积满大雪的深山老林中,雨果重新回到了家中,影片舒缓地记录了他们在一起的短暂时光。

雨果的母亲柳霞,在雨果很小的时候失去了丈夫,因为酗酒,无力抚养孩子,在社会的资助下将雨果送到了无锡免费接受教育。柳霞终日苦闷,驯鹿和酒成了她思念孩子的寄托。

在一个冬天的假期,雨果回到了家乡——大兴安岭深处的鄂温克定居点。此时他已不再是当初离家的那个孩子,而是一个13岁的少年了,面对酗酒的妈妈,诗意的舅舅,纯净的族人,熟悉又陌生的森林,在城市里长大的雨果有些不知所措···

以上文字转自《雨果的假期》豆瓣条目

《雨果的假期》纪录片导演:

顾桃

来自内蒙古

做纪录片的人 画画的人 生活的人

纪录片⦅敖鲁古雅.敖鲁古雅⦆⦅神翳⦆等

文|ToReindeer.com

柳霞特别可爱,除了导演顾桃说她是一个“诗意的母亲”之外,我感觉到得她的聪明和真诚。我总说这个驯鹿国有着我们永远都不懂的忧伤,这忧伤在逻辑上懂得,可总不会有切身的体会,所以那种触动很短暂,或许转个身可以忘掉。但他们不行,柳霞的聪明在于她懂得把这漫长的忧伤转化成对家乡和亲人最后而且最用力的热爱。

《雨果的假期》这片我不敢多看,每每想起柳霞看到雨果回来和送雨果再离开的那个画面就难免动容,有时候我觉得柳霞更像一个孩子,特别是那段她向马上要回学校去的雨果讨零花钱的片段,与其说她想要钱买酒,不如说那是为了挽留亲人,哪怕是多半分钟也行的办法。当时看着五味杂陈,想起了自己小时候幼儿园放暑假在家,把风扇开到最大对着吹,恨不得吹到生病了好让妈妈没法上班的久远往事。

而当我看到柳霞见雨果回来后高兴得直接就把雨果扑倒在地,才恍悟那才是人们最原始真挚的情感啊。我想起去年看的《黄金时代》,海报文案说:“这是一个无所畏惧的时代,想怎么活就怎么活,一切都是自由的。”我觉得这句话用来形容柳霞更加合适。而且柳霞并不是生存在一个无所畏惧的环境里,可她依旧可以想怎么活就怎么活,你说那是逃避,可我说那就是坚韧。

顾桃说他在拍柳霞在树林里唱歌的时,他在镜头后面泪流满面。我想他可能不知道,在他记录下来的很多个柳霞唱歌说话的屏幕前,也有不少人泪流满面。

影片简介:

关扣尼今年七十六岁了,是鄂伦春族唯一健在的萨满。每到初一或者十五,关扣尼都要在神位上放上贡品,按传统的方式祭拜神灵。一场病愈之后,关扣尼有了心事,希望在有生之年,能找到萨满的传承人,把这种古老的宗教文化继承下来。可现在的年轻人已不再笃信神灵,这成为关扣尼寻找继承人最大的障碍。她把目标放在了女儿举花和儿子举荣的身上……

拍摄手记 2007年11月22日

上午这个世界竟然变得宁静了,没有声响,简单而纯粹。我开始进入状态了,进入萨满的世界。

我的摄影机有低低的电流的嗡嗡声,关扣尼老人就在这嗡嗡的声里低沉的讲述,她的眼里有一种幽然的光芒,透过玻璃窗定焦在院子里的一棵枯树上。

她从有了记忆的一刻,讲到了当萨满的经历。

暮色的冬日的白银,透出了一种隐秘的忧伤……

——顾桃

以上文字转自《神翳》豆瓣条目

《神翳》纪录片导演:

顾桃

来自内蒙古

做纪录片的人 画画的人 生活的人

纪录片⦅敖鲁古雅.敖鲁古雅⦆⦅雨果的假期⦆等

*手机端用户观看此视频时请点击视频框右下角的 全屏按钮: 进行观看。

文|ToReindeer.com

对于“萨满”这个名字,最早的记忆应该就是小时候看《还珠格格》里,蒙丹假扮萨满混进紫禁城去救香妃的那个桥段。那时候不知道萨满是什么,毕竟他不是戏里的主角。过了很多年后再次看到“萨满”这个词,是在迟子建的《额尔古纳河右岸》里,读小说时我觉得很不可思议,萨满那种料事如神的能力听起来有点扯,后来想,毕竟是小说嘛,一点虚构也无不可。可是后来的日子里,我为这个网站收集资料的时候看到这些使鹿部落与自然和谐共处的许多画面和影像,我竟开始相信,萨满的存在与其能力。

我没有特意去查萨满的解释,我的理解萨满就是与大自然对话的人,很多资料里说这些游荡在森林里的部落相信万物皆有神,树有树神,山有山神,河有河神,还有月亮神,太阳神等等,而萨满,就是负责和这些神对话的灵媒。我想起以前看过的《知日·妖怪》那刊杂志,说日本也是自古以来就相信万物都有自己的神,所以他们在对待自己身边的物什时,都会有多一份的小心与尊敬。对事物的用心,或许就造就了日本今日在生活美学上如此出众的原因吧。

我还想起香港作家西西写过的一些小说,那些给家具衣服等生活用品赋予了对话和想法的描写,也总会让人读起来时心情愉悦,从而会更人更加珍惜一直陪伴着自己的这些物品。我想,或许每个人心里都有一个萨满,只是还没有碰到一个合适的时机召唤出他们来吧。

飘荡在影片《神翳》里的萨满(不是指关扣尼),总让我有一种将要离去的感觉,特别是从他们在给仪式选的那个场地就能感觉到,一块不大的草地,只有几棵树围成的微型树林,她们说那不错,草木茂盛,但我想关扣尼那时心里想的,应该是那所谓的草木茂盛,远远不如她记忆里的大森林。仪式开始的时候,总是伴随着一些猎奇的记者在围观拍摄(包括坐在电脑前看的我们),并不是说这样不好,如果能看到完整的萨满传承仪式那是最好的,但神灵让人有所敬畏,很大原因在于其神秘性,有些东西看得太清楚记录得太翔实,就失去了祂最原始的意义了。

影片记录的是关扣尼把萨满这个位置传给了她的女儿举花的整个过程,但举花在第二年突然亡故。这样的结局让人感觉萨满真的走了,祂看着被砍伐的森林,被迁移到城市里居住的族人和那些不再懂得与自然交谈的后代子孙,祂最终的选择,就只有这样离开。